株は買う人が多ければ上がります。これは当たり前のことです。通常、株式は機関投資家や個人投資家などが買うのですが、発行している企業が買うという自社株買いがあります。

米国企業は、日本企業よりも圧倒的に巨額の自社株買いを行っており、それが株価の安定を支えています。

今回は、米国企業の自社株買いに関して解説していきます。

株主還元としての自社株買い

世界中から投資マネーが集まる米国企業には、それらの株主からの厳しいプレッシャーにさらされています。そのため、株主還元に積極的となります。

主な株主還元には、「配当」と「自社株買い」のふたつがあります。日本には、株主優待という独自の株主還元策がありますが、米国企業にそれはありません。

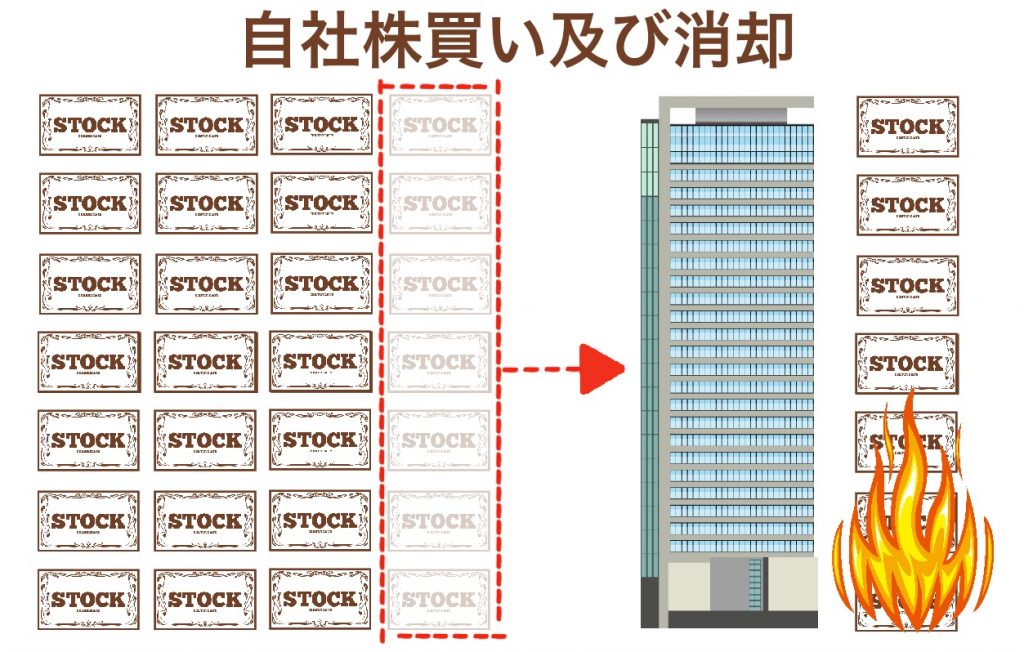

自社株買いを行った企業は、株式を買い戻した後に消却することで発行済み株式数を減らすことができます。

自社株買いのメリット

自社株買いには、株主にも企業にもメリットが大きな施策です。

【自社株買いのメリット】

・需給の好転

・1株当たりの利益の増加

企業が億単位、時には数千億や兆単位の株を買うことは、株式市場にインパクトがあります。売り手は減り、自社株買いに便乗した投資マネーが流入することが期待できます。また、流通する株式が減少することで、希少性も高くなります。

しかし自社株買いのもっとも重要な目的は、株売式を買い上げることではありません。株主への利益配分を増やすことです。

自社株を買って焼却を行うと、発行済み株式数が減少します。会社の利益総額が変わらなければ、1株当たりの利益が増加することになり、企業価値の向上につながるのです。

また企業にとってメリットが大きな点は、配当金の支払い総額の減少です。買いつけた株数の分だけ、配当金の支払い総額が減るのですから、それが利益に直結するのです。

財務戦略としての自社株買い

米国企業は、自社株買いを財務戦略の一環として非常に重要視しています。なぜなら、先ほど説明したように、自社株買いを行うことは利益率の向上につながるからです。単純にPERなどの指標に変化がなければ、1%の自社株買いで1株当たり利益が1%増加し、株価が1%程度上昇すると期待することができます。

また、市場に流通する株式を減らすことでM&A対策にもなります。

ただし、自社株買いには多くの現金が必要になる場合があります。そのため、業績が急に悪化したり、予想していないリスクに見舞われた場合、現金が不足してしまうことも考えられます。

日本との自社株買いの比較

では、主な米国企業の直近の自社株買いを日本企業と比較してみましょう。

| アップル | 7兆円 |

| アマゾン | 行わない |

| マイクロソフト | 4兆円超 |

| グーグル | 2.7兆円 |

| フェイスブック | 1兆円 |

| アリババ | 5000億円 |

| ウォルマート | 2兆円 |

| ビザ | 1兆円 |

| インテル | 1兆円 |

| JPモルガン | 6500億円 |

特に、時価総額の大きなアップルは自社株買いに積極的であり、マイクロソフトも毎年継続的に400億ドルほどの自社株買いを行っています。

一方で、日本企業の自社株買い(予定も含む)はこのようになっています。

| トヨタ | 3000億 |

| ソフトバンク | 2兆5000億円 |

| UFJ | 500億円 |

ソフトバンクは、アリババなどを買収した資金で自社株買いを行っており、株価がストップ高になるなど市場にインパクトを与えています。

米国企業が年間80兆円ほど自社株買いを行っているのに対して、日本企業は6兆円程度。時価総額は6倍以上あるものの、その規模の違いは鮮明であることが分かります。

自社株買いアノマリー

秋は、世界的に株価が下がることが多い期間です。リーマンショックにギリシャショック、9.11など歴史的な金融危機が発生しています。

また、10月下旬に米国の主要企業は第3四半期の決算発表を予定しており、その5週間前から自社株買いができない期間(ブラックアウト期間)となっています。

そうした状況もあり、秋は株安になりやすいのですが、決算発表が終われば自社株買いが行われます。株価が安くなり買いやすくなったところで自社株買いが行われるのですから、秋の決算後の自社株買いに乗るという売買戦略は非常に有名です。

驚くべきことに、2010年からNYダウを10月末に買ってセルインメイの前の4月末売りった場合の勝率は100%。

自社株買いは、好調な米国株を支えているのです。