エンロン事件(エンロン・ショック)は、2001年に発覚した米国の多角的企業エンロン社の不正会計事件のことをいいます。同社の簿外取引が発覚し、経営破綻に追い込まれ、世界の株式市場に大きな衝撃を与えました。

米国史上で、最大級の不祥事となった「エンロン・ショック」について解説します。

1.エンロンとはどんな会社だったのか

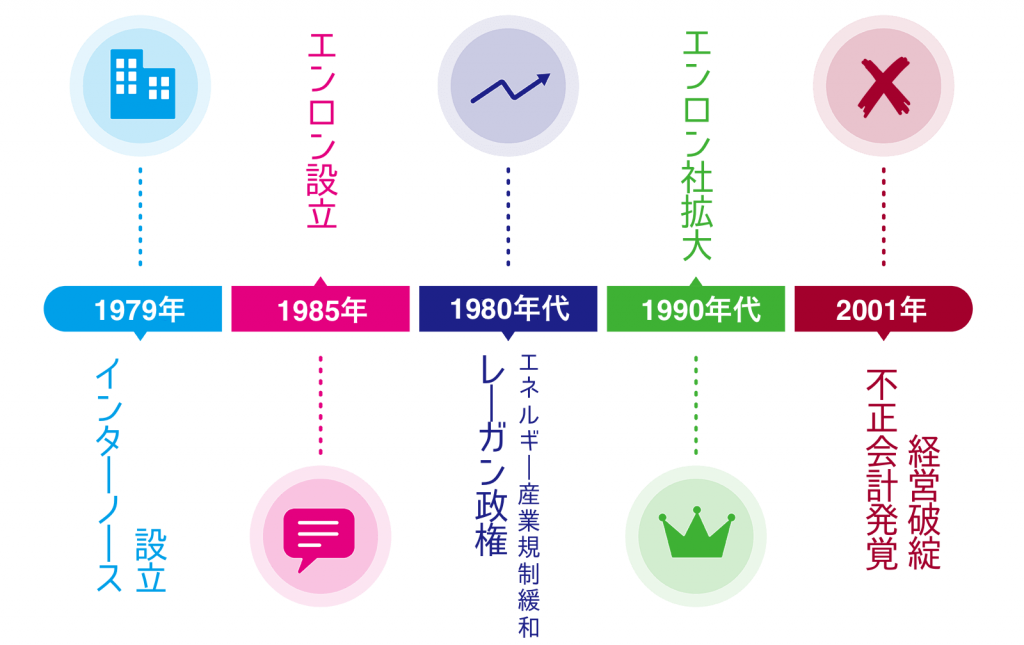

▼エンロン社タイムテーブル

| 1931年 | 前身となる「ノーザン・ナチュラル・ガス」の設立 |

| 1979年 | 持ち株会社「インターノース」設立 |

| 1985年 | 企業再編により「エンロン」設立 |

| 1980年代 | レーガン政権の「エネルギー産業の規制緩和」 |

| 1990年代 | 規制緩和を受け、企業規模が拡大 |

| 2001年 | 不正会計問題が発覚し経営破綻 |

エンロンは、総合エネルギー取引や、ITビジネスを主に取り扱う多角的企業でした。

1980年代のレーガン政権が「エネルギー産業の規制緩和」を行なったことをきっかけに、デリバティブ取引を始めます。当初は、規制緩和の追い風に乗り、業績を伸ばしていきます。その結果、エンロンは1990年代に急激な成長を遂げ、2000年度の売上高は全米第7位の1,110億ドルという、輝かしい業績を納めました。

そして、2001年には、社員数は21,000名を超え、米国の数多ある企業の中でも有数の大企業へと成長を遂げました。

一見順風満帆のように思われたエンロンですが、同年に「経営破綻」という結末を迎えてしまいました。

2.エンロンショック(エンロン事件)とは

なぜ、エンロンショックと呼ばれる経営破綻が起きたのか。その原因になった事件についてみていきましょう。

▼エンロンの不正会計事件の時系列

| 1980年代後半 | 粉飾決算に手を染める |

| 1990年代 | 取引損失の隠蔽、見かけ上の利益のカサ増しの横行 |

| 2001年夏 | 電力、水道事業の失敗が明るみになる |

| 2001年10月17日 | 証券取引委員会の調査をうけ不正会計発覚 |

| 2001年12月2日 | chapter11(米連邦破産法第11条)適用の申請そして破綻 |

エンロンが不正会計に手を染め始めたのは、事業規模が拡大し始めた1980年代後半でした。この頃から、粉飾決算が横行していたとされています。

不正会計は年々エスカレートしていき、1990年代にはエンロンの取引損失を連結決算対象外の子会社である特別目的事業体(SPE)の決算に付け替えるという手法で、隠蔽を図りました。

また、その時点での市場価格を用いて評価し財務諸表に反映する会計である「時価主義会計」の仕組みを逆手にとり、決算書における見かけの利益のカサ増しなども行われました。

特筆しておきたいのは、これらの粉飾決済には、全米有数の会計事務所であった「アーサー・アンダーセン」や顧問法律事務所も加担していたということです。

そのため、2001年に事業の失敗が明るみになるまで、長きにわたり隠蔽を続けられたのです。

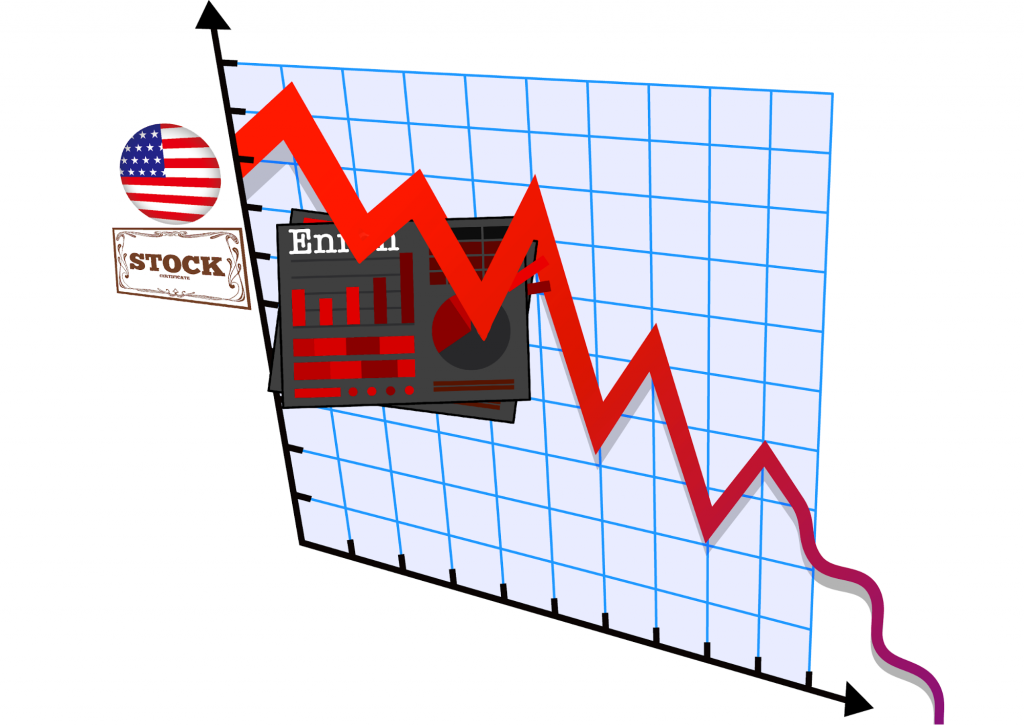

しかし、多額の損失を抱えている企業が無傷でいられるわけもなく、2001年夏に水道、電力事業の失敗が世間に知れ渡ると、エンロンの決算への信憑性が低くなり、2001年10月17日には、証券取引委員会の調査対象となりました。

そして、証券取引委員会の調査の結果、1980年代後半から続いていた粉飾決算が発覚。信用を失ったエンロンの株価は大暴落、そして2001年12月2日にchapter11の適用要請をして、経営破綻してしまいます。

これが、米国最大級の不正会計事件と言われる「エンロン・ショック」の流れになります。

3.エンロンショックが米国に与えた影響は?

大企業の不正会計事件ということで、米国全体に与えた影響もかなり大きいものでした。

エンロンの不正会計発覚を受け、他企業の決算に対しても監視の目が厳しくなり、Kマートやグローバルクロッシングなどの米有力企業の不正会計も発覚が相次ぎ、投資家心理を悪化させました。

また、こうした不正会計を防ぐために、2002年には健全で透明性の強い企業経営をするように定めた「SOX法」という法律まで制定されました。

このころから「透明性の高いコーポレート・ガバナンス」が強く意識されるようになりました。

4.まとめ

今回は、エンロンショックについて説明してきました。当時のアメリカの企業決算の不透明さを最も如実に表しているこの事件は、良くも悪くも米国企業のあり方を変えたことがわかります。

逆に言えば、この事件があったからこそ、米国の上場企業においてでコーポレート・ガバナンスが重要視されるようになったといえます。

この事件は人ごとではなく、自身が株式を保有している企業が粉飾決算を100%していないとは言い切れません。ほとんどの企業では健全な会計を行なっているとは思いますが、万が一の場合を考えて、投資先企業の決算や経営体力のチェックは欠かさず行いたいものです。