この記事のポイント

- 初心者がいくら株を買えばよいかは、取れるリスクによる

- 株式投資は少額でも投資手法によっては問題ない

- 株初心者は株式ミニ投資や投資信託がおすすめ

株式投資の初心者の場合はいくら分を購入するべきか悩む人も多いと思いますが、明確に「〇円分の購入がおすすめ」という指標があるわけではありません。

しかし、いくら分の株を購入するか判断でき、投資で損を発生させないために利用できる考え方があります。

本記事では株式投資の初心者の方が株をいくら購入すれば損失を限りなく抑え、利益を出せるのか解説します。

また、具体的にどのような投資手法を取ればよいのか、投資にあまり多くの資金が回せないときの投資手法なども解説しています。

本記事を読み終えれば多くの人が失敗する株式投資で良いスタートを切れるでしょう。

目次 ー Contents

初心者は株をいくらから買えばいい?

投資初心者の方が株をいくら買えばよいかは、どれくらいリスクを取れるかによります。

なぜなら投資は大きく稼ぎたい場合は大きな金額を、そこまで稼がなくてもよい場合は少額をと、リスクとリターンが比例する関係にあるからです。

株の購入額は投資するあなた自身がどれだけの収益を得たいかによって決まるので、いくら買えばよいか迷ったときはどれだけの収益を得たいかを考え判断しましょう。

株の最低投資金額はいくらに設定されている?

株の最低投資金額は購入する株によって異なります。

また、どの国の株に投資するかによっても異なり、日本と米国では以下の違いがあります。

- 日本:株価×100株

- 米国:株価×1株

例えばファーストリテイリングの株価が3,000円だとすると、最低投資金額は「3,000×100=300,000」で約30万円必要になります。

対してマクドナルドの株価が同じく3,000円だとすると、最低投資金額は「3,000×1=3,000」で約3,000円で購入できます。

また、購入時には証券会社への手数料を支払うため、株の最低投資金額を計算する際は

(株価)×(株数)+(証券会社の手数料)で計算しましょう。

株は少額投資じゃ意味がない?いくらから儲かるの?

株は少額投資じゃ意味がないと言われますが、少額でも投資している時点でリターンを得られる可能性があるため、資産を増やす観点では意味はあります。

ただ、投資のリターンはどれだけリスクを取っているかにより、少額投資の場合は銘柄によって変わるものの基本的にリスクは低く、得られるリターンも多くありません。

そのため、すぐに生活が変わるくらいの損益は発生しないでしょう。

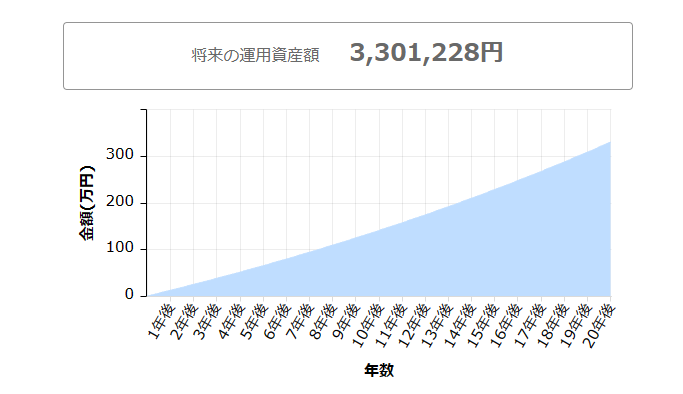

以下は毎月1万円を年利3%で20年間投資したシミュレーション結果になりますが、20年経過してやっと300万円になる計算です。

そのため、大きく稼ぐにはある程度の資金力が必要になります。

株初心者がリスクを抑えて投資できる方法

株初心者がリスクを抑えて投資できる手法は以下の3つです。

- 株式ミニ投資

- 株式累積投資

- 投資信託

株式ミニ投資

メリット

10株単位で購入できる

デメリット

配当金や株式分割などにより取得する株式の議決権は行使できない

株式ミニ投資は、通常100株以上から購入可能な株を10株から購入できる投資手法です。

資金が通常の1/10になるため、株価が高い個別株の購入ハードルが下がるメリットがあります。

しかし、投資できる銘柄は証券会社によって差があり、単元未満株の購入になるので配当金や株式分割などによって株式は取得できるものの、株式会社の意思決定に参加できる議決権は持てないので注意しましょう。

株式累積投資

メリット

少額で積立投資ができる

デメリット

1口座で投資できる銘柄数に限りがある

配当金や株式分割などにより取得する株式の議決権は行使できない

株式累積投資は、毎月定額で株式を購入する投資手法です。

最低購入金額は株式によって異なりますが、毎月一定金額で購入できるほどになっているため、少額で好きな株式の積立が行えます。

ただ、1口座で投資できる銘柄数に限りがあり、例えばSMBC日興証券は20銘柄、三菱UFJモルガンスタンレー証券は10銘柄までとなっています。

投資信託

メリット

100円から始められるものもある

種類が豊富

デメリット

手数料が高い

投資信託とは、投資家から資金を集め、ファンドマネージャーと呼ばれる金融の専門家が集めた資金を運用して得た利益を分配する仕組みを取っている投資手法です。

資金さえ預ければ銘柄選定や実際の取引はプロが行ってくれるため投資のハードルが低く、少額で始められるメリットがあります。

しかし、投資信託は信託を保有しているだけでも手数料がかかるため、無駄なコストを気にする方には向いていません。

資金力があまりない人向けの株取引の手法

資金力があまりない人向けの株取引の手法は以下の3つがあります。

- 優秀な株価指数に中長期で投資する

- 手数料・スプレッドが安い証券会社で取引する

- 米国株に1株から投資する

優秀な株価指数に中長期で投資する

株式投資の初心者に個別株で利益を得るのは困難なため、個々の株価を計算して総合し、数値化した株式指数に投資するのがおすすめです。有名なものだと以下があります。

- NASDAQ

- S&P500

- 日経平均株価

株価指数は直接取引できないため、多くの場合は特定の株価指数に連動しているETFを購入することになります。

例えばS&P500は米国のニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場している代表的な500銘柄の時価総額を元に算出された株価指数です。

米国株式市場の80%以上をカバーしていると言われているためS&P500に投資するだけで米国経済の成長性に投資できるとも言えます。

個別株ではないためリスクが分散されており、手数料も高くないため初心者にはおすすめの株価指数です。

手数料・スプレッドが安い証券会社で取引する

投資では無駄なコストを支払わずに投資できる金額を増やすことが重要です。

そのため、株式投資をする際は手数料やスプレッドが安い証券会社で取引しましょう。

手数料は取引手数料が主にかかるコストとなっており、投資手法、投資銘柄などによって変わるため証券会社の手数料は必ず把握しておきましょう。

スプレッドとは買値と売値の差額を指す言葉で、市場の流動性が少ないほど差は開きコストが高くなります。

市場の流動性は銘柄自体が取引されておらず少なくなっている場合や、取引している証券会社の利用者が少なくなっている場合などがあり、証券会社の人気度もスプレッドを抑えるために把握しておきましょう。

米国株に1株から投資する

米国株は日本株とは違い、1株から投資できます。

1株であれば日本株の1/100の価格で購入できるため個別株でも少額投資が可能になり、日本株よりも成長性に期待できる優良銘柄が多くあります。

そのため、個別株投資をする際は日本株ではなく、現在の世界経済を主導している米国経済の株式会社へ投資するのがよいでしょう。

ただ、個別株では1つの企業の業績によって株価が大きく変動してしまうので、リスクを抑えたい方はさまざまな株価が総合されているS&P500のような株価指数へ投資するのがおすすめです。

初心者が株購入時に知っておくべきこと3選

初心者が株購入時に知っておくべきことは以下の3つです。

- いくら投資するかによってリスク・リターンは変動する

- 長期で積立する予定の銘柄や購入額は固定でもOK

- リターンを得られる自信がないときは少額にしておく

いくら投資するかによってリスク・リターンは変動する

リスク・リターンは投資金額によって変動します。ハイリスクな投資はハイリターンに期待でき、ローリスクな投資はローリターンしか期待できないのです。

金融市場では「低リスクで高いリターンを得られる」と謳われている金融商品もありますが、そのような金融商品には投資家が多く集まり、需要が高くなるので結果的にリスクと相応のリターンに変動(この場合リターンは小さくなる)します。

また、株式投資初心者の方はハイリターンを求めても高い確率で損失を発生させる可能性があるので、まずはローリスク・ローリターンの投資から始めましょう。

長期積立する予定の銘柄や購入額は固定でもOK

投資には長期での積立投資が推奨されていることが多いですが、積立投資をする際は銘柄や購入額は固定でOKです。

なぜなら長期投資は1つの銘柄に長く投資しているからこそ利益が狙える手法であり、途中で銘柄を変更してしまうと機会損失を生む可能性があるからです。

また、購入額もできるだけ固定にしておきましょう。

投資額を固定にしておかないと相場によって購入額が変動するためリスク分散の効果が薄くなり、自動化できないので手間もかかります。

積立投資をする際は、長期に渡って同じ金額を投資できる資金を使いましょう。

リターンを得られる自信がないときは少額にしておく

投資をする上で最もやってはいけないことは「損失」の発生です。

しかし投資家の中にはリスクを考えずギャンブル的な投資をしてしまう方も少なくありません。

ギャンブル的な投資でリターンを得られるのであれば良いですが、その分損失額が大きくなります。仮に大きな損失を出してしまうと、その損失を投資で回収するには時間を要するでしょう。

そのため、ギャンブル的な投資で一攫千金を求めるのではなく、リターンを得られる自信がないときは賭けない、もしくは少額にしておき、損失を出さないことをいしきしましょう。

低コストで株式取引できるオススメ証券会社

低コストで株式取引できる証券会社として次の2社を紹介します。

- SBI証券

- 楽天証券

初心者の方で口座選びに悩んでいるようでしたら、どちらか1つを選んでおけば間違いないでしょう。

SBI証券

| 1約定ごとにかかる手数料(成行) | 55円(5万円未満の取引) |

| 1日の合計取引額にかかる手数料 | 無料(100万円未満の取引) |

| 米国株の取引手数料 | 約定代金の0.495%、最低0~最大22ドル |

SBI証券は全体的な手数料が安く、豊富な銘柄を取引できる点から投資初心者から上級者まで利用している方が多い証券会社です。国内株式個人取引シェアNo.1の実績も持っています。

また、25歳以下の方は現物手数料が0円のため、25歳以下の方はSBI証券を利用すれば最もコストを抑えられると言えるでしょう。

楽天証券

| 1約定ごとにかかる手数料(成行) | 55円(5万円未満の取引) |

| 1日の合計取引額にかかる手数料 | 無料(100万円未満の取引) |

| 米国株の取引手数料 | 約定代金の0.495%、最低0~最大22ドル |

楽天証券も新規口座開設数が業界No.1の実績があり、SBI証券とほぼ変わらない手数料体系になっている証券会社です。

楽天ポイントでも株式取引が行えるため購入金額を抑えられるメリットがあり、取引コースによっては取引手数料の1%が楽天ポイントで還元されます。

株初心者によくある質問

株初心者によくある質問をまとめました。

株はさまざまな銘柄に分散しておく方がいい?

株はさまざまな銘柄に分散しておく方がよいでしょう。

なぜなら複数の銘柄に資金を分散しておくことで下落によるリスクを軽減できるからです。銘柄を分散する際に注意する点は、同業種の銘柄への分散はあまり分散効果がないので控えましょう。

例えばAIサービスを提供している企業ばかりに分散しても、AIサービスの需要が世界的になくなれば業界全体が下落するので分散できていません。

分散投資は業種をなるべく被せず、お互いの株価の下落を補完できる組み合わせにしておきましょう。

株の購入にかかるコストは何がある?

株の購入にかかるコストは基本的に以下の2つです。

- 取引手数料

- スプレッド

※上記は現物取引の場合であり、先物取引やオプション取引などデリバティブ取引を行う際はさらにコストが発生します。

スプレッドは市場の流動性の大きさによって左右されるので、スプレッドのコストを負いたくない方は利用者が多い取引所を利用し、人気のある銘柄を取引するようにしましょう。

初心者は株をいくらから買えばいい?-まとめ

この記事のポイント

- 初心者がいくら株を買えばよいかは、取れるリスクによる

- 株式投資は少額でも投資手法によっては問題ない

- 株初心者は株式ミニ投資や投資信託がおすすめ

株式投資の初心者は、株をいくら分購入すればよいという考え方ではなく、自分が取れるリスクに応じて購入額を変えるのがおすすめです。

そして、初心者の方がハイリスク・ハイリターンの投資を行うのは危険なため、まずは株式ミニ投資や投資信託を利用して少額から始めてみるのがよいでしょう。